Hemos insistido en llamarla surrealista pero a Leonor Fini no le gustaba que la encasillaran en ningún movimiento. Nació en Buenos Aires en 1907 y tenía, en la sangre, herencia italiana, española y eslava. En 1909 emigró con su madre a Trieste, luego de que su padre las abandonara. Cuando este amenazó con ir a Italia a secuestrarla, tuvieron que vestirle de varón. Durante mucho tiempo vivió con los ojos vendados, mientras se recuperaba de una cirugía ocular y saben los dioses qué paisajes internos tuvo que enfrentar. Aunque su educación formal terminó en su adolescencia, viajó por toda Europa, conoció los grandes museos y vio las obras de los grandes maestros. En 1931 se mudó a París, en compañía de un príncipe italiano con el que estaba comprometida y persiguiendo su vocación de artista; buscando un camino para una carrera en ciernes que ya había dado ciertos frutos en Trieste y Milán, donde había expuesto un par de veces y vendido algunas obras, principalmente retratos de sus amigos.

En la década del veinte, París -dijo Hemingway- era una fiesta; el lugar por excelencia donde coincidieron todos los artistas e intelectuales destacados del momento. Fue, también, el espacio donde se gestaron casi todos los movimientos de vanguardia que abrieron paso al arte moderno en el siglo XX. Allí y tras abandonar al príncipe italiano, Fini trabó una profunda amistad con muchos de los personajes más relevantes de esa nueva ola de creadores cuyos trabajos estaban cambiando la faz del arte: Henri Cartier Bresson, el hombre que dividió la fotografía en un antes y un después; Salvador Dalí y Marx Ernst, los surrealistas y André Pieyre de Mandiargues, narrador y ensayista también cercano al Movimiento Surrealista y de quien Fini fue amante por un tiempo: un francés flaco, despeinado y de ojos caídos y dulces por quien seguro valía la pena abandonar a la realeza italiana. En París hará su primera exposición personal, en una galería dirigida por Christian Dior. Su obra capturó, inmediatamente, la atención de los curadores del MoMA, que la incluyeron en la icónica muestra de 1936, Fantastic Art, Dadá y Surrealismo. Al mismo tiempo, fue expuesta en la galería Julian Levy, uno de los espacios emblemáticos del avant-gardé newyorkino.

Leonor Fini por Henri Cartier Bresson. 1931.

Al comienzo de la Guerra, se fue con André Pieyre de Mandiargues al Sur de Francia, donde vivió un año junto a Dalí y Gala, antes de irse a Monte Carlo. Allí, conocería a quien sería el gran amor de su vida y el más duradero: el diplomático italiano Stanislao Lepri, también pintor y director de teatro. Cuando la guerra se intensificó, se mudaron a Roma, donde trabaron una estrecha relación, amistosa y profesional, con el director Luchino Visconti y con la actriz Ana Magnani. Regresó a París tras la liberación de París, en 1946. Allí murió en 1996 y su obra, a pesar de haber tenido profunda repercusión en su momento, pasó un poco al olvido como la de tantas otras pintoras.

Gala, Salvador Dalí, Leonor Fini y André Pieyre de Mandiargues por Stanislao Lepri. 1940.

Stanislao Lepri y Leonor Fini. 1944.

Suele hablarse de la obra de Leonor Fini siempre dentro del marco del surrealismo porque, efectivamente, su obra parece estar conectada, a través de lo onírico fantástico, con este movimiento; con la liberación del logos y la razón que proponía. De alguna forma, el Surrealismo estaba dirigiendo su mirada hacia la infancia, donde la ausencia de toda norma nos ofrece la perspectiva de múltiples vidas al mismo tiempo. El monstruo que Freud había desatado -y que nos pedía explorar nuestro imaginario inconsciente- indudablemente marcaría el discurso de los artes plásticas del siglo XX; un imaginario reprimido que se manifestaba en sueños y posiblemente en la locura (aunque no será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación, decía Bretón en el Primer Manifiesto Surrealista). Especialmente los surrealistas abogaron por dejar de vivir bajo el imperio de la lógica y darle paso a lo maravilloso, no en su sentido de “lo que es bello” sino en su sentido medieval: lo extraordinario, una cualidad que muchas veces linda con lo monstruoso. De hecho, lo monstruoso y lo maravilloso eran conceptos profundamente unidos en el imaginario popular medieval, que mezclaba lo humano, lo animal, lo vegetal y producía formas, si se quiere, imposibles. Un imaginario heredado de la antigüedad pagana y utilizado por ciertas corrientes del primer cristianismo para hablar de lo monstruoso como una especie de capricho creativo de Dios, cuya imaginación no tenía márgenes y era capaz de concebir los seres más fantásticos. Dios, un niño surrealista que dibuja hombres con cabeza de pájaro.

Con la instauración de los Monasterios como centros portadores y productores del conocimiento y la cada vez mayor separación entre el conocimiento popular y el conocimiento erudito, lo monstruoso pasaría a tener una connotación negativa y, al estar conectado con lo pagano, evidentemente, una connotación diabólica. Todo ese contenido, toda la imagen de lo que desafía la luz de la razón, pasaría, por supuesto, cada vez más a formar parte del inconsciente colectivo. Lo monstruoso, lo grotesco, solo es posible como delirio, como enajenación. Unos siglos más tarde, en plena Ilustración, Goya dejaría por sentando todo lo que produce el sueño de la razón: esa pesadilla donde se invierte el orden de lo real y lo aceptado.

Así, el Surrealismo proponía un descenso al propio mundo onírico, imaginativo, del cual se extraería una imagen de la misma forma en que los alpinistas bajan un Edelweiss como prueba del riesgo que corrieron en la montaña. Era lógico que se fascinaran con la obra de Fini que, sin ser completamente delirante -como puede suceder con la obra de Dalí- genera siempre inquietud; es un borde entre lo real y lo irreal que, a veces -como en el caso de sus mujeres-esfinge- está más del lado de lo irreal. Fini rescató al monstruo, pero un monstruo vinculado con lo femenino, pues buena parte de su universo está dedicada a las mujeres, que se mueven -en sus cuadros y dibujos- en la frontera entre la belleza y el misterio, la ninfa y la bruja. Incluso cuando pintó otras cosas, como gatos (uno de sus temas tardíos, llegó a tener una veintena de gatos) todos sus cuadros participan del mismo desconcierto y la misma fantasmagoría. Todos proponen la misma incomodidad misteriosa.

Pequeña esfinge guardiana. 1943.

Domingo por la tarde. 1980.

Su obsesión con la esfinge, un personaje mitológico con el que se identificaba profundamente, puede decirnos mucho sobre su propuesta plástica y discursiva. La Shesep-Anj (la imagen viviente) o Hor-Em-Ajet (Horus en el horizonte), como llamaron los egipcios a la Esfinge de Gizah, está con nosotros desde hace milenios. Su presencia misteriosa ha inspirado infinitas teorías, cada una más descabellada que la otra. Los árabes la llamaban Abu El-Hol (El Padre del terror) y esa masculinización, al igual que su asociación con el dios Horus, nos hacen pensar en el carácter dual, andrógino, de la esfinge.

El enigma de la cabeza velada, Hor-em-achet, la gran Esfinge, yacía allí, en alguna parte, legado de los años, casi enterrada y a en las arenas. Sin embargo, Tutmes IV, el último predecesor del faraón, la había liberado, salvado, hecho exhumar, para obedecer a un sueño premonitorio que tuviera un día durante su siesta meridiana. Ya la arena había llegado hasta los senos de la enorme criatura desde siempre establecida en aquel sitio, de manera que nadie podía decir cuándo y cómo había salido de la roca. Una de sus patas se encontraba sumergida; la otra, aún libre, era grande como tres casas. Apoy ado en este pecho semejante a un monte, el hijo del rey se había adormecido, muñeco minúsculo en relación con el inmenso animal-dios, mientras a alguna distancia sus servidores custodiaban su carro de caza. Arriba, encima del hombrecillo, la cabeza enigmática se erguía con su rígido protector de la nuca, su frente eterna, su nariz roída que le daba en cierto modo aire disoluto, y el rocoso dibujo del labio superior dominando una ancha boca en que parecía existir una sonrisa a la vez plácida, salvaje y sensual, y sus ojos claros y muy abiertos, inteligentes, ebrios de la profunda ebriedad del pasado, como siempre vueltos hacia el oriente

(…)

Avanzó hacia el ídolo gigante para mirarle una última vez, solo, sin testigos, en medio de los resplandores nocturnos, y para interrogar su monstruosidad. Monstruosa era la bestia inmemorial, con su real venda rupestre, y no sólo en razón de su grandeza y del misterio de su origen. ¿Qué proclamaba su enigma? No proclamaba nada. Estaba hecho de silencio, ese silencio calmado y ebrio del monstruo que miraba con ojos claros y salvajes por encima del interrogador interrogado, y su ausente nariz hacía pensar en alguien que llevara su gorra de través sobre la oreja (…) este enigma no era sino silencio: era el monstruo el insolente, a juzgar por su nariz, y aunque provisto de una cabeza humana, no era solucionable para un cerebro de hombre, por perspicaz que fuera. Por ejemplo…, ¿cuál era su sexo?… ¿Masculino? ¿Femenino? Las gentes de aquí le llamaban Hor-sobre-el-monte-de-la-Luz, y en él veían la imagen del dios solar; y Tutmes, recientemente, habíale tenido por tal; pero ésta era una solución de los tiempos nuevos, que no siempre había sido válida. Por lo demás, admitiendo que esta imagen fuese la manifestación del señor Sol, ¿acaso por ello se sabía algo más acerca de su sexo? Estaba oculto, velado, en razón de su actitud. Si de pronto la estatua se levantara, ¿tendría testículos majestuosamente colgantes como Merver de On, o estaría formada como una mujer, una virgen leonina? A esto, ninguna respuesta. Y aunque espontáneamente hubiese brotado de la roca, estaba hecha como los artistas fabricaban sus simulacros, sus imágenes engañosas, sugeridas más que ejecutadas, de manera que lo que no se veía no existía; y aunque se llamara a cien talladores en piedra para interrogar, con el martillo o el cincel, al ser monstruoso acerca de su sexo, no lo tenía. Era una esfinge; es decir, un enigma y un misterio, un enigma salvaje con garras de león, ávido de sangre joven, peligroso para el hijo de Dios.

Con estas palabras, en el tercer tomo de José y sus hermanos, Thomas Mann (y tal vez como ningún otro escritor del siglo XX), nos enfrenta a la complejidad de un símbolo que vive con nosotros desde hace milenios. Como criatura mitológica, fueron los griegos quienes definieron su género: una mujer monstruosa venida de algún lejano lugar para asolar Tebas. La palabra esfinge es una palabra giega y significa “estrangular”. Hesiodo, el primero en sistematizar los mitos griegos y llevarlos a la página escrita, habla de ella como la ruina de los cadmeos, aludiendo a los tiempos en que llegó desde la parte más lejana de Etiopía. En la campiña tebana, se dedicaba a estrangular a todo aquel que fuese incapaz de responder sus acertijos. Solo Edipo salió ileso, pero ya sabemos cómo termina la agudeza de Edipo y su capacidad para descubrir verdades. En ese sentido, todas las mujeres de Fini, incluso las que no tienen los rasgos de la bestia, son esfinges: criaturas misteriosas que nos interrogan desde el cuadro, peligrosas y bellas, a punto de devorarnos. ¿Cuántas de ellas son un autorretrato? ¿Cómo no encontrar los rasgos de la pintora -esa mirada oblicua, esa nariz fina- en La Guardiana de las Fuentes?

Creo que, más que al surrealismo, habría que vincular a Fini -especialmente por los temas- al Simbolismo del siglo XIX y su idea del mundo como un misterio a descifrar. También los simbolistas exaltaron la imaginación y los sueños, pero no desde ese espacio azaroso y sorprendente desde el que lo hicieron los surrealistas, sino desde su conexión con lo mítico y lo místico. La pintura fue, para ellos, una forma de tener contacto o acceso a lo sobrenatural, como probablemente lo fuera para la pintora argentina. Como todos los románticos, los simbolistas volvieron los ojos hacia el pasado pagano y hurgaron en él, también como una forma de protesta contra una revolución industrial que parecía estar alejando al hombre de su sí mismo. Como todos los románticos, exaltaron la interioridad ya no desde la individualidad, sino desde las imágenes que se ofrecían como sustrato común a todos. Sus obras, que también era una respuesta antitética al naturalismo, insistieron en lo ornamental pero, a diferencia de movimientos posteriores, la belleza de los simbolistas (que, por cierto, tuvieron un leitmotiv en la imagen de la esfinge) fue una belleza terrible, como demuestran los cuadros de Franz Von Stuck o esa mágica Salomé de Moreau que baila frente a nosotros, hechicera y velo, con la cabeza flotante de Juan El Bautista.

Franz Von Stuck. El beso de la esfinge. 1895.

Gustave Moreau. La aparición. 1874.

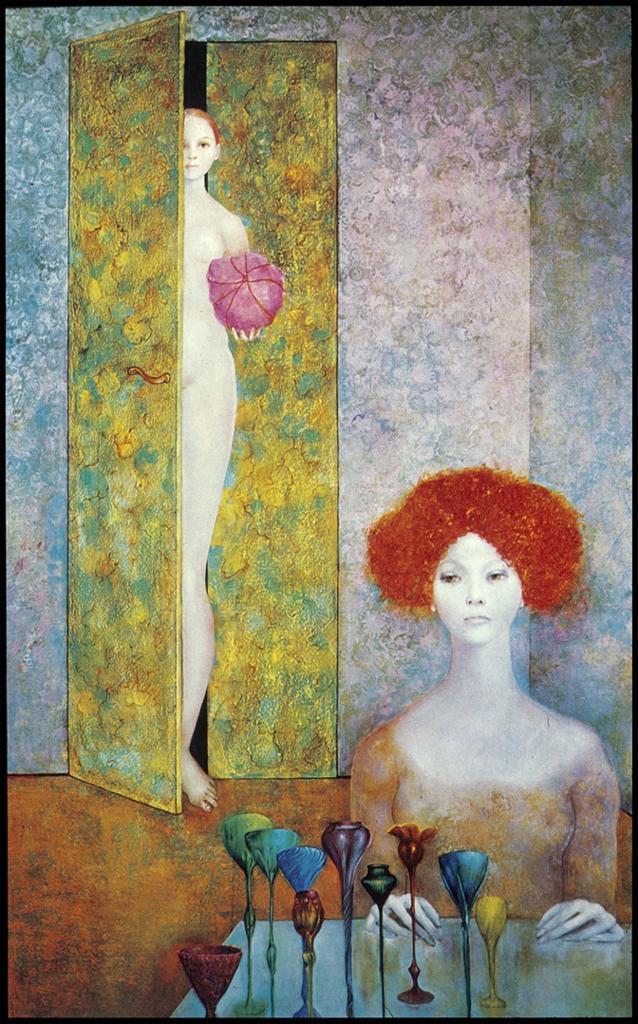

Las mujeres de los simbolistas son devoradoras de almas. Las de Fini suelen ser un poco más amables, fértiles, pero no son candorosas. A veces son terribles, manifestaciones evidentes de lo inframundano. Nunca son mujeres fáciles, asomarse en ellas es asomarse al abismo. Tocó, además, temas tabú como el lesbianismo que, hasta entonces, solo había sido abordado por ciertos hombres muy contestatarios, como Toulouse Lautrec o Egon Schiele y que eran propiedad exclusiva del imaginario erótico masculino. Fini se reapropió de eso, habló de la mujer desde la mujer. Habló del lado difícil de lo femenino, de su intimidad, de la bruja y de la puta; de la que no acepta ataduras. Desafió, retó. Aplastó y acarició. Fue una mística, vió más allá de lo visible.

La fiesta secreta. 1964.

El fin del mundo. 1949.

Entre dos. 1967

Pero, más allá de su posible conexión con ciertos movimientos de la pintura, lo que se apuntala como lenguaje clave en las composiciones de esta pintora es su sentido de lo teatral; como si todas las situaciones fuesen siempre una puesta en escena y los personajes supiesen que están siendo observados o, incluso, estuviesen allí con la intención de ser observados. Fini nos convierte en espectadores, nos da la posibilidad de asomarnos a ver otra cosa. No en vano fue escenógrafa de teatro y directora de arte en varias películas e, incluso, una mujer con un profundo sentido de la teatralidad que encantó a más de un fotógrafo y un diseñador. Era bella, era fuerte y era excéntrica, como sus obras, que se alejan siempre de todo núcleo posible y fundan una cosmogonía absolutamente particular y propia. Su representación de la mujer, de su sexualidad y sus misterios abrieron para nosotros un territorio, lo femenino, que hasta entonces, había sido un imaginario controlado por el poder masculino. Para ella, solía decirlo, toda pintura era un gesto erótico: una pulsión que nos conecta con la vida y, por supuesto, con la muerte. Como José en Egipto, nos paramos frente a su obra e, incluso décadas más tarde, seguimos en presencia de un enigma salvaje cuyos ojos miran hacia el pasado y son capaces, a la vez, de atravesarnos. Leonor Fini, una esfinge que emerge del lodo del tiempo.