Todas las artes están enlazadas por la imagen. No sólamente las visuales -la manifestación más evidente- sino también la literatura y la música, que producen, cada una desde sus códigos y registros, imágenes. La imagen es el espacio común, el patio de recreo de las artes. En su etimología (el latín imago), que normalmente leemos como imitar o copiar (pues tiene su raíz en imitare), está implícita otra posibilidad: significar lo mismo, guardar una correspondencia. Y es pertinente atender al uso del término significar, pues la imagen no es la cosa en sí sino un signo que la representa y, de alguna forma, la sustituye. De allí, entonces, el que una misma cosa pueda ser representada de muchas maneras y esas representaciones sean capaces de corresponderse, comunicarse.

La historia del arte ha demostrado que, más que una sucesión de períodos y estilos (que es como normalmente se nos enseña) es la posibilidad de infinitos diálogos. No sólo entre obras cercanas en temporalidad, sino también entre obras tan lejanas como una figura prehistórica japonesa, el Dogu, una pieza que data aproximadamente del 13.000-300 A.C (primera imagen) y, por ejemplo, la Mariposa Mantarraya de Leonora Carrington, del 2007 (segunda imagen), una de sus últimas esculturas. No se trata de una similitud, sino de una resonancia; una pregunta y una respuesta. Eso, por supuesto, pone en entredicho la pertinencia de pensar la historia desde la periocidad, como tampoco podría pensarse desde la antigua noción de tiempo cíclico. No se trata de cosas que vuelven a suceder o que suceden constantemente (ese eterno retorno que tanto preocupaba a Nietzsche) sino de un enorme tejido cuyo fin desconocemos: trama y urdimbre (pero eso tal vez es una visión muy de mi tiempo; una resonancia de la idea de un cosmos todavía en expansión o de la noción de intercambio de energías, propia de la física cuántica.)

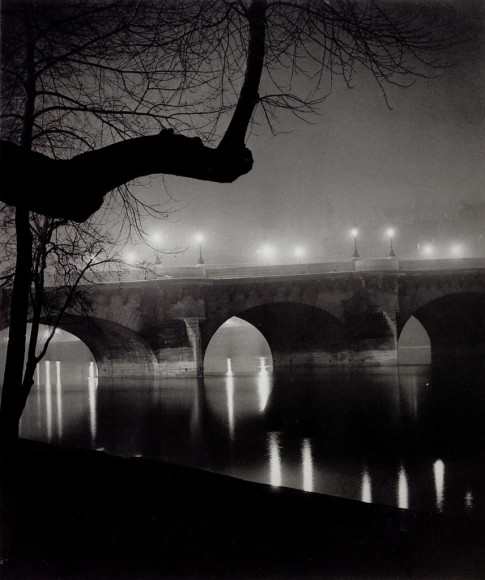

En esa trama y esa urdimbre hay puntadas que se dieron con demasiada cercanía -temporal, geográfica, estilística- y produjeron imágenes, representaciones de la cosa, donde las resonancias son más que evidentes. Tal es, por ejemplo, el caso del París nocturno de Toulouse Lautrec (1864-1901), ese París del Moulin Rouge y el de Brassai (1899-1984), una serie de fotografías publicadas en 1933 bajo el título de París de noche. Entre las obras de los dos artistas median unos cuarenta años; apenas un soplo para ese monstruo lentísimo que es el tiempo. El equívoco de las vanguardias artísticas, como el de todas las revoluciones, fue no haber contado con esa lentitud; con todo aquello que necesita sedimentarse en la conciencia y el imaginario colectivo. No contar con esa rara tensión entre nuestra brevedad y ese otro raro ritmo con que parecen moverse ciertas tradiciones, pero eso ya es harina de otro costal, materia de otro ensayo.

Uno podría decir, por supuesto, que en cuarenta años París no cambió nada. Los personajes, las situaciones, seguían siendo los mismos. Puede decirse lo mismo del París de Baudelaire y del París de Toulouse. Alta, esbelta, enlutada, con un dolor majestuoso/una dama pasó…dice Baudelaire en A la que pasa (1) y asoma inmediatamente esa misteriosa y bella figura de El diván japonés de Toulouse Lautrec.

Así también ¿no es acaso esa mujer de la boa de plumas de Tolouse la Bijou de Brassai, envejecida? Pero no es un asunto sólamente de personajes que se parecen sino también de temas, de composiciones, de disposición en el espacio, de encuadres, de gestos y atmósferas. Podría decirse que lo que hace Brassai con la obra de Toulouse Lautrec es, más que un homenaje, una paráfrasis. La bailarina del Moulin se ofrece con el mismo desparpajo con que se nos ofrece la muchacha del corset negro; dos mujeres bailan juntas en un cuadro de Tolouse y dos hombres bailan juntos, en la misma esquina de la pieza, en una fotografía de Brassai; una cosa que pareciera casi hecha a propósito, como también parafrasea la bailarina de la máscara y su aura de espuma a esa otra bailarina que, cuatro décadas antes, descansa sentada en un borde del escenario, fuera del papel que le toca representar.

El paso lógico en este texto, después de hablar de similitudes, sería pasar a las diferencias, como todo texto comparativo que se respeta; como aquellas tablitas de comparación que nos enseñaron en la escuela. Sería importante, sobre todo, en un asunto que resulta primordial: la disimilitud entre pintura y fotografía, dos lenguajes con códigos propios. Las imágenes de Toulouse Lautrec y las de Brassai pueden corresponderse, pero están siendo enunciadas desde dos espacios completamente distintos, de la misma forma en que una misma palabra no se dice igual en dos idiomas. Por supuesto, ambos lenguajes tienen aquí espacios compartidos, al fin y al cabo son artes visuales y la fotografía, aunque tantas veces haya intentado negarlo, nunca ha podido separarse por completo de la pintura; una especie de matrimonio enfermizo que a veces se ama y a veces se odia o dos inquilinos que duermen en la misma casa, pero en habitaciones diferentes y a veces se saludad y son capaces de tomar el té.

Esa distinción debería remitirse, sobre todo, al hecho de que la pintura suele verse como una invención y la fotografía como el hallazgo luminoso de una realidad que reproduce con cierta fidelidad. Hoy sabemos que todo eso tiene mucho de mito y que la fotografía tiene de invención tanto como tiene la pintura de descubrimiento. Podría decirse también que la materia primea de la fotografía, a diferencia de la pintura, siempre es la realidad. Incluso cuando es una fotografía construída, sigue siendo la realidad. Sin embargo, antes de cualquier paso lógico y como en todo, hay que atender siempre a la particularidad de los casos que se estudian y que a veces proponen caminos alternativos. Así, habría que comenzar con que el Impresionismo y la fotografía son hijos de una misma época, el siglo XIX y, por ende, de un espíritu semejante. Ambas se propusieron, cada quien con sus recursos, fijar lo transitorio; a ambas les preocupaba la fugacidad, ya presentida en la pintura por ese extraordinario paisajista inglés que fue Turner y que pintó lo instantáneo mucho antes de que Niepce lograra fijar la vista de su ventana en una placa de peltre y a través de una cámara. Pero les preocupaba, si se quiere, con finalidades distintas: la pintura quería mostrar el cambio constante; la fotografía -una vez que abandonó el pictorialismo- quería detenerlo, convertirlo en fijeza. Una lo amaba, a la otra parecía producirle nostalgia.

A ambas les preocupaba, también, la forma en que la luz incide sobre los objetos y los transforma. No olvidemos que el siglo XIX fue el momento, al menos en la historia moderna, de los grandes descubrimientos en materia de óptica porque fue el momento de la Revolución Industrial y, por ende, de la revolución técnica. Las artes visuales de la época convivieron con eso, en el mismo tejido. No se desprendieron de allí pero tampoco fueron un fenómeno aislado y autónomo sino un actuante en un campo de fuerzas, tal y como quería Bordieu que entendiéramos los procesos culturales.

El hecho es que, más allá de cualquier diatriba teórica, el Impresionismo, el Postimpresionismo y la fotografía (a principios del siglo XX), estuvieron marcados por la necesidad de decir la realidad y la vida tal y cómo se veían. Ese espacio plástico cúbico, idealizado, ajeno, que durante cinco siglos habíamos mantenido se vió, de pronto, sustituído por escenas que no sólo explotaban la belleza de lo cotidiano (como ya había comenzado a hacerlo el Romanticismo) sino que además lo hacía a través de una enunciación que celebraba formalmente lo que no era fijo ni inmutable. En ese sentido, Toulouse Lautrec fue, de cierta forma, un fotógrafo: fijó, dejó constancia de la cotidianidad de un París particular. También su materia prima fue la realidad y no estoy diciendo nada que ya no sepamos. Fue su testigo de la misma forma en que, cuarenta años más, tarde, lo sería Brassai. Suena coherente que este último, que había estudiado artes plásticas en su natal Hungría, citase (tomase como referente) a un pintor y dibujante que, más que ver un aspecto particular de la ciudad, había fundado una idea concisa de cómo se veía la ciudad y había inscrito esa idea en el imaginario colectivo.

Por otro lado, no había mucho más que fundar: Tolouse Lautrec, como antes había hecho Zolá en su Naná y luego hiciera Miller en su Trópico de Cáncer, no hizo sino mostrarnos descarnadamente el París de los cafés, las prostitutas, los espectáculos de cabaret, las luces que no duermen, la vida que bulle cuando todo lo bueno y decente de este mundo se acuesta a dormir. Como también lo haría Brassai cuatro décadas más tarde, no sólo lo mostró, sino que además lo humanizó. El hilo que comenzó a tejer Víctor Hugo con Los miserábles ha pasado por infinitas y maravillosas agujas. Las ciudades, en la distancia, no son sino la imagen que la cultura ha ido construyendo de ellas.

Hay pocos lugares tan icónicos para la cultura occidental moderna como París. Todos nuestros héroes culturales, en algún punto del camino, vivieron allí. Tiene algo indiscutiblemente poderoso y mágico, además de una tradición artísitica que proviene de larga data: Notre Dame está allí, incólume, inmensa, silenciosa, para afirmarlo. Woody Allen explotó esa nostalgia hace unos años en una película que a muchos nos hizo llorar de emoción y a otros les aburrió mortalmente: otro homenaje a esa nocturnidad legendaria de la ciudad luz. Sin embargo, la imagen de Allen es una imagen idílica, que se concentra en lo chic, en esa loca fantasía de todo estudiante de Artes o Letras y olvida un poco a ese París de piojos y mujeres abotargadas que ofrecen su cuerpo en las calles; ese París de circo y cortesanas, de pobreza, de melancolía cuyos ecos, estoy casi segura, siguen sintiéndose en las calles. Un París cuyas noches es embriaguez y desvaríos porque lo nocturno es precisamente eso: otro orden o más bien un desorden. Es el tiempo del suburbio y la rotura, de lo fragmentario y lo balbuceante, de la carne y la muerte. Como testigos de ello, el fantasma de un hombre de piernas cortas que, hace más de un siglo, se sentaba todas las noches a beber y dibujar en el Moulin Rouge; el fantasma de otro hombre con ojos alumbrados como una lechuza que, cámara en mano, hizo suya la ciudad, la madrugada, la niebla.