A J.C, que abrió los ojos desmesuradamente cuando le dije que este era mi cuadro favorito.

A Patricia Van Dalen, que me enseñó que el blanco es un color.

Para un estudiante de Artes ir a un museo importante equivale a lo que equivale, para un musulmán, ir a La Meca o, para un cristiano, ir a Jerusalén. Efectivamente, hay algo de sagrado en esa visita, un peregrinar a un templo. Al fin y al cabo, la palabra museo no significa otra cosa: el museiom era la casa de las Musas. En el MoMA, por ejemplo, todas aquellas que acompañaron a los maestros del arte moderno. Un museo rodeado, además, de una ciudad que es un monstruo y que es, a su vez, una filigrana; que representa, como pocas ciudades, el espíritu de la modernidad.

(Voy en el carro con V., enloquecidas, extasiadas, apresuradas y nos metemos en una pequeña callecita de Manhattan que da al Hudson. El río está lleno de barcos, gente. Detrás braman dos chimeneas infinitas, de principios del siglo XX. Sueltan su humo hacia el cielo y vuelven una silueta confusa los bordes de los rascacielos. Llevo la cámara colgada en el cuello pero el asombro es tan grande que no puedo levantarla. Justo cuando estoy a punto de hacerlo, V. gira a la derecha y me quedo sin fotografía. Sospecho que acabo de cruzarme con la NY de Stieglitz. Sospecho que acabo de cruzarme con el fanstama de la Revolución Industrial).

Para un estudiante de Artes en Venezuela, un país cruzado por el horror y la desesperanza, el sueño de visitar museos importantes se vuelve cada vez más lejano. Yo, por ejemplo, fui olvidando y olvidando la idea -largamente acariciada- de visitar el MoMA hasta el día en que, ya viviendo en Estados Unidos, NY dejó de ser un espacio imposible. En el camino que va de la salida del metro más cercano a la entrada del museo, las piernas me temblaban. Cuando llegué, me arrebató un llanto convulso (¡Llegué, finalmente llegué! De El Cotorro a Nueva York, de Caracas a Nueva York. ¡Vaya, gallega…! Estoy ahí, no es mentira, los banderines con el logotipo del museo ondean frente a mis ojos, un museo mucho menos monumental de lo que había imaginado). Con los pobres de la tierra, hice mi cola un viernes, a las 4:00 pm, cuando se entra gratis. Adentro me esperaban mis viejos héroes, mis amigos y guías de siempre: Van Gogh, Liechtenstein, Picasso, Imogen Cunningham, Jasper Johns, Pollock, Modigliani, Arp, Brancusi, Rotkho, Rauschenberg, Stieglitz, Paul Strand, Georgia O’Keeffe.

Pero me esperaban, también, una miriada de turistas bulliciosos a los que sólo les interesa hacerse selfies frente a las obras, decir que estuvieron allí, incapaces de contemplar algo que esté fuera de sí mismos. Probablemente estoy siendo una persona horrible al decir esto. Es solo que, mientras yo intentaba atrapar, guardar para siempre adentro, la pincelada minúscula, casi decepcionante, de La noche estrellada (tan minúsculo, tan precario, tan transparente; tan brillantemente solitario como el hombre que lo pintó) un par de alemanas – rojas, felices como manzanas- se atrevesaban frente a mi con sus Iphone inmensos y sonreían a la cámara. Otro grupo de gente hacía un cerco alrededor del cuadro y me separaban de él y yo solo podía preguntarme dónde quedó la época en que la gente iba a los museos a ver la obra, a tener la experiencia mística. El MoMA del viernes gratis puede ser un lugar increíblemente abrumador.

Hay un quiebre muy curioso en la apreciación de las artes visuales cuando se da el salto entre la reproducción impresa y el original. La materialidad de la obra significa algo y en el arte moderno eso cobra una especial relevancia: la materia -lo que pasa con ella- es, muchas veces, la obra. Y cuando digo materialidad me refiero también a la pincelada, al trazo, al grosor del grumo de pintura, al accidente, al soporte. Caravaggio abrió un camino, entonces insospechado, cuando en pleno siglo XVII decidió no barnizar los lienzos para que se vieran las huellas del trazo y el pincel. Hablo, entonces, de ese cuerpo que es la obra; de su presencia en el espacio y de la manera cómo lo interrumpe para ser, en sí misma, una espacialidad. Todas las grandes obras de arte parecen ser un centro gravitatorio; atrapados, orbitamos alrededor de ellas, tontas luciérnagas arrebatadas por la luz. Y, cuando digo que esa materialidad significa aludo, por supuesto, tanto a significante como significado. Las reproducciones no contienen eso, no hay espacio fundado. Uno construye mitos en torno a cosas que no ha visto, la academia permite esos deslices: tejer con la idea de lo que una obra es.

Los estudiosos de las artes, especialmente en países con poco acceso a herramientas que permitan el contacto directo con la obra (la posibilidad de viajar), trabajamos con la imagen de lo que podría ser y muchas veces damos por sentado que eso se aproxima a cierta certeza. El enfrentamiento con la realidad puede resultar doloroso, una abrupta caída. Obras que, hasta entonces, habíamos mantenido en pedestales, se derrumban. Obras a las que no prestamos mayor atención, se convierten de repente en un espacio para el asombro y la maravilla (que fue lo que me sucedió, por ejemplo, con Boccioni). Otras son lo que ya sabías: su absoluta magnificencia; otras se comportan de una rara y particular manera. Así que, cansada ya de asombros y decepciones, de la violenta emoción que me produce siempre estar frente a obras que he admirado durante largo tiempo, de gente que no va sino a contemplarse a sí misma, decidí irme del museo. Hay lugares que necesitan de tiempo y silencio. Si uno no puede ofrecerles ese respeto, es mejor abandonarlos. Iba bajando ¿la rampa? ¿la escalera?, atormentada y justo allí, en una esquina, como un transeúnte raro y distraído, estaba esa cosa curiosísima de las artes que es el Cuadrado blanco sobre blanco de Kasimir Malévich.

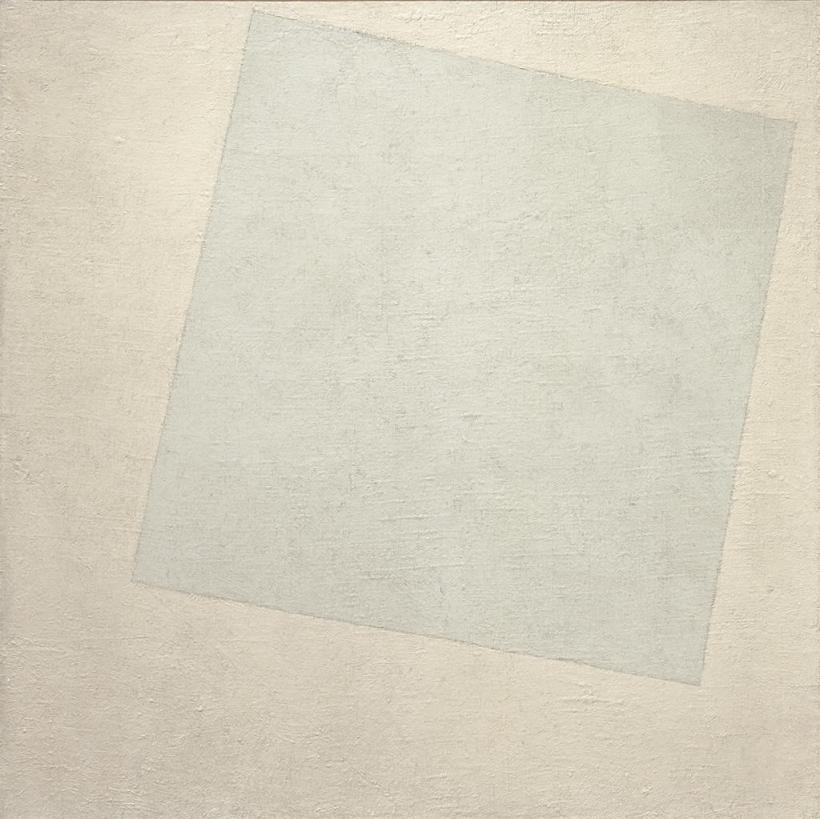

Kasimir Malévich. Cuadrado blanco sobre blanco. 1918.

Kasimir Malévich. Cuadrado blanco sobre blanco. 1918.

Yo no sé si, en realidad, la explicación sobre ese cuadro que siempre le hago a mis estudiantes me la inventé o me la dijo el Profesor E., en aquella fantástica asignatura sobre arte abstracto que dictó en la Escuela de Artes de la UCV, hace ya una década. Algo así como que Malévich, que estaba loco (y lo estaba. Pretendía una Revolución Suprematista), había dicho, con gesto retador: “¡Ah! ¿Ustedes se creen abstractos? Pues yo soy más abstracto que ustedes” y ¡cataplán! había pintado el Cuadrado blanco sobre blanco. La idea de ser más abstracto que los abstractos me fascinó. Me fascinó la supremacía de la nada, la posibilidad de una obra o un universo sin objetos. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se funda la materialidad desde allí? Me fascinó la idea de una obra donde la oquedad es la posibilidad de lo plástico; el vacío una presencia. El gesto irreverente de Malévich -inventado por mi o explicado por el profesor-, me parecía poderoso: de un planazo había borrado toda la idea de que la pintura necesitaba de ciertas condiciones para ser pintura. Pero, nuevamente, el salto entre la página impresa y la presencia de una obra puede ser un abismo insondable. No hay palabras, a partir de aquí, capaces de registrar mi asombro en esa esquina del MoMa.

Me atrevo a decir que no hay una sola reproducción, en los libros, que se acerque realmente al Cuadrado blanco sobre blanco. No son los colores exactos, nunca. No ofrecen, sobre todo, la sensación de tridimensionalidad que se respira en la obra, como si el cuadrado estuviera suspendido sobre el fondo y, entre ambos, mediara un espacio, una separación; cada uno un cuerpo en sí, al mismo tiempo integrado. Una sola pieza, compuesta de dos piezas (tres, si contamos a esa sensación de vacío que percibimos entre forma y fondo). Un relieve. A todos se nos olvida que, antes de su etapa abstracta, cuando era apenas un pintor impresionista obsesionado con la las imágenes de la cultura popular rusa, Malévich era considerado un maestro del volumen.

Y se nos olvida algo muchísimo más importante: el blanco es un color, no la ausencia del mismo y tiene maneras particulares de comportarse. No puede ser la nada, no es un espacio vacío. Tiene reglas, funcionamientos, orden, una cosmogonía propia y Malévich lo sabía. Su cuadro funda una espacialidad, una corporeidad lograda con dos recursos particularmente inteligentes: los matices del blanco -que van desde el blanco puro hasta colores tan exóticos como sus nombres: alburado, armiñado, candor, caucásico, enlucido, perla, hueso- y las unidades mínimas de composición, un cuadrado sobre otro cuadrado, orientados en direcciones distintas. Allí, la pertinencia, el estudio; el conocimiento de cómo se comportan las formas, el color, la luz. La escogencia de dos blancos particulares; de dos direcciones particulares que crean, entre forma y fondo, un cajón de aire, una tensión; que hacen de lo bidimensional un espacio tridimensional.

El gesto irreverente de Malévich no era un gesto caprichoso. Como Pollock, parece evidenciar que el arte es también un terreno para la racionalidad y que el Sturm und Drang del Romanticismo, esa pesada herencia, no puede estar sino sostenido por un profundo proceso de pensamiento crítico si quiere ser capaz de engendrar productos culturales capaces de trascender su contemporaneidad. Por supuesto, influye también en la construcción de ese espacio vivo que es su cuadro, la textura del lienzo: orgánica, una superficie que respira y crea una zona paladeable, erótica. También la pincelada precisa, la pericia técnica, eso que llamamos la mano, la factura impecable. Me atrevo a decir que es un cuadro erótico, uno quiere tocar. Uno quiere meter la mano, secreta y lentamente, entre esos dos cuadrados. Su presencia propicia una intimidad. Los locos turistas no le hacen caso, además. Es un cuadro blanco en una esquina, solitario, el Big Bang justo antes de estallar. Un cuadro haiku. ¿Puede ser eso una obra de arte? En la distancia, para quien no lo conoce, es sin duda, un cuadro insignificante, loco, raro.

Curiosa y paradójicamente, a pesar de todo lo que dije antes sobre su volumen, es un cuadro incorpóreo. Como si toda esa materia estuviera a punto de disolverse o fuese ya disolución. Algo allí nos resulta inaprensible, algo no es y tal vez por eso también el cuadro no sea susceptible de reproducción. ¿Puede volverse imagen lo que no pretende serlo? ¿Cómo fotografiar una superficie blanca, que nos devuelve la luz? ¿Cómo atrapar algo que es presencia y ausencia al mismo tiempo?

Frente a su “impecerptible” magnificencia quedan atrás las rosadas y felices turistas alemanas, el bullicio de la ciudad máquina y filigrana, la gente que no ve, las voces que gritan, las miles de personas que cruzan el museo sólo porque es parada obligatoria. Un espacio “en blanco” donde mirada y alma descansan. Me sorprende lo estratégicamente bien situado que está (quiero pensar en una brillante curaduría y no en un accidente afortunado). Frente a él somos nuevamente ese ser esperanzado y ansioso que entró al museo buscando revelaciones.

Tal vez tenías razón, viejo Kasimir. Tal vez es sólo a través de la contemplación de las formas puras, de las formas sagradas, que atisbamos por un segundo a imaginar ese tejido inconsutil que es el universo. Tal vez vivir no es sino una suspensión entre dos estados, dos matices de un mismo color, dos direcciones, una figura y un fondo. Un paso entre un blanco y otro blanco. He allí tu revelación.

Malévich en su estudio, 1932.

Malévich en su estudio, 1932.